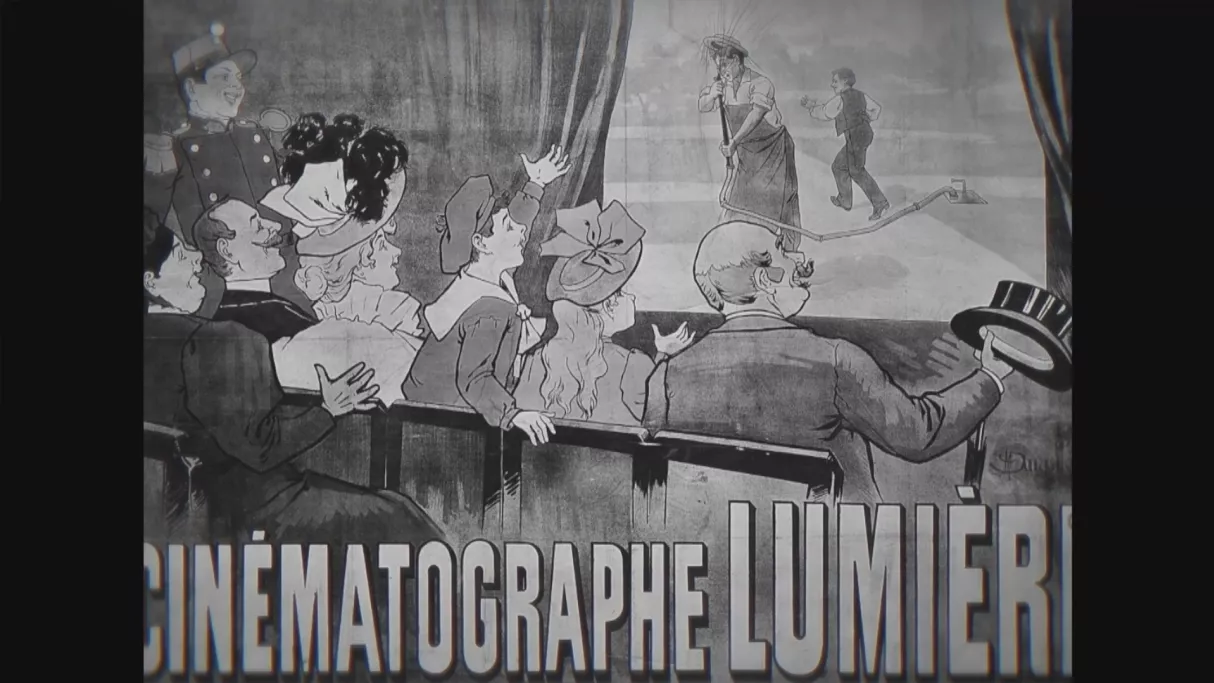

Saviez-vous que le cinéma est arrivé en Nouvelle-Calédonie dès 1897 ? Ce documentaire signé Maï Lefloechnmoën retrace l’histoire passionnante du cinéma sur le Caillou, depuis la première projection à Nouméa jusqu’à nos jours.

Au fil des témoignages, on découvre les familles pionnières – Hickson, Ménard, Kativinéca, Oghino – mais aussi des souvenirs personnels, drôles, émouvants, partagés par ceux qui ont fait vivre les salles obscures.

De Ben Hur à Avatar, Le Cinématographe calédonien est une déclaration d’amour au grand écran, un voyage dans notre mémoire collective, là où chaque film a laissé son empreinte.

La grande histoire de nos salles obscures

Plongez dans l’épopée méconnue mais passionnante du cinéma calédonien à travers le regard de la réalisatrice Maï Le Flochmoën. Avec tendresse et précision, elle nous invite à redécouvrir les salles, les histoires et les figures qui ont marqué des générations de spectateurs du territoire. Une ode à la mémoire, à la transmission, et à l’amour du 7e art.

Comment est née l'idée de raconter l'histoire du cinéma en Nouvelle-Calédonie ?

Maï Le Flochmoën : L’idée m’est venue de ma mère, qui m’a fait remarquer qu’aucun film n’avait encore exploré ce sujet fascinant. Après des recherches, j’ai vu qu’il fallait combler ce vide. J’ai alors proposé à Aurélia Dumté Goossens, une amie de lycée, de m’accompagner. Ensemble, nous avons plongé dans les archives et rencontré des familles calédoniennes pour faire émerger cette histoire oubliée.

Qu'est-ce qui vous a particulièrement émue ou intriguée dans cette première projection de 1897 à Nouméa ?

M.L.F : Ce qui m’a frappée, c’est que la première bobine est arrivée à Nouméa à peine un an après sa sortie en métropole… On n’était pas du tout en retard ! Cela montre combien la Calédonie était déjà connectée au monde.

Ce film est-il aussi un hommage personnel ?

M.L.F : Oui. Les salles obscures ont marqué mon enfance en Nouvelle-Calédonie. C’étaient des lieux d’évasion, de découverte, de partage. Ces souvenirs m’ont façonnée. Ce film, c’est une manière de leur rendre hommage. Ils ont eu un tel impact sur moi… que j’en ai fait mon métier.

Comment avez-vous choisi les personnes qui témoignent dans le film ?

M.L.F : Avec Aurélia, nous avons d’abord cartographié toutes les anciennes salles. Grâce à deux historiens, Christiane Terrier et Ismet Kurtovich, nous avons exploré les différentes époques. Puis nous avons rencontré des descendants de familles emblématiques et des projectionnistes passionnés. Leurs récits, riches et authentiques, ont donné vie à cette histoire collective.

Une anecdote marquante durant le tournage ?

M.L.F : Oui, quand Danaé Kativineca est retournée au Rex, un cinéma familial qu’elle n’avait pas revu depuis plus de 30 ans. Elle était bouleversée. Aujourd’hui, ce lieu est devenu un espace de création, tout en continuant parfois à projeter des films. Ce moment, ce retour aux sources, était très fort. Le Rex, c’est une mémoire vivante, partagée par beaucoup.

Comment avez-vous rendu l’émotion palpable à l’écran ?

M.L.F : J’ai travaillé avec une équipe bienveillante, attentive aux paroles confiées. Le cinéma, c’est de l’émotion pure : les premiers baisers, les sorties en famille, les films qui bouleversent… Je voulais que cette tendresse se voie. Les salles étaient des lieux d’effervescence : on allait y voir un film, danser, élire une Miss ! Cette richesse de souvenirs, je voulais la transmettre.

Que révèle l’histoire du cinéma local sur la société calédonienne ?

M.L.F : C’est un miroir. Du Grand Théâtre inspiré de Bordeaux au cinéma populaire installé dans des anciennes écuries, en passant par les drive-in, chaque époque reflète une facette de notre société. On a même eu ici le tout premier drive-in de France ! Aujourd’hui, le cinéma renaît dans le Nord, dans des salles comme à La Foa, Bourail, Koné… Le Rex reste, lui, un trait d’union entre passé et présent.

Pourquoi était-ce important de parler des salles comme lieux encore vivants ?

M.L.F : Parce qu’aucun écran ne remplacera l’expérience collective du cinéma. Une salle, c’est un lieu de rêve partagé. Elles ont une âme, une mémoire, une histoire. Elles sont toujours là, vivantes, et elles méritent qu’on les fasse vivre, qu’on les aime. Le cinéma, ce n’est pas juste un écran. C’est une salle, un public, une émotion commune.

Votre film évoque aussi la résilience de ces salles, comparées à des Phénix. Est-ce un message d'espoir pour la culture en Nouvelle-Calédonie ?

M.L.F : Oui. Le Phénix, c’est le nom de la séquence sur les cinémas Hickson, présents depuis 1912. Aujourd’hui, ils ont un complexe moderne de 12 salles, tout en ayant gardé… leur drive-in, toujours actif ! C’est unique en France. Une preuve magnifique qu’on peut conjuguer héritage et innovation.

Et plus largement, la culture calédonienne est elle aussi un Phénix. Nos artistes sont vivants, engagés, créateurs de lien. Les arts embellissent le monde, le questionnent, nous rapprochent. Tant qu’il y aura des voix pour s’exprimer, des histoires à raconter… le Phénix renaîtra.

Réalisation : Maï Leflochmöen

Production : Amborella Productions / NC la 1ère / France Télévisions

Autrices : Aurélia Dumté Goossens et Maï Leflochmoën

Durée : 52 minutes