Présentée par l’historien Fabrice d’Almeida, enrichie d’interviews, de reportages, de musiques et d’archives de l’INA, cette série de podcasts revient sur celles et ceux qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du Pacifique. Plaque tournante d'opérations militaires et commerciales, le Pacifique connaît une histoire mouvementée dès la fin du XVIe siècle. Marquée par le fait colonial et ses résistances, cette région constitue une véritable clef de compréhension de l'histoire moderne et contemporaine. À une époque où la culture historique s'efface de plus en plus devant l'instantané du temps présent, il est indispensable d'esquisser le portrait de femmes et d'hommes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à écrire une autre histoire de la France.

Ils étaient roi, reine, chef, ingénieur, résistant… Originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna, tous ont, à leur manière, œuvré pour leur territoire et laissé une empreinte durable dans la mémoire collective.

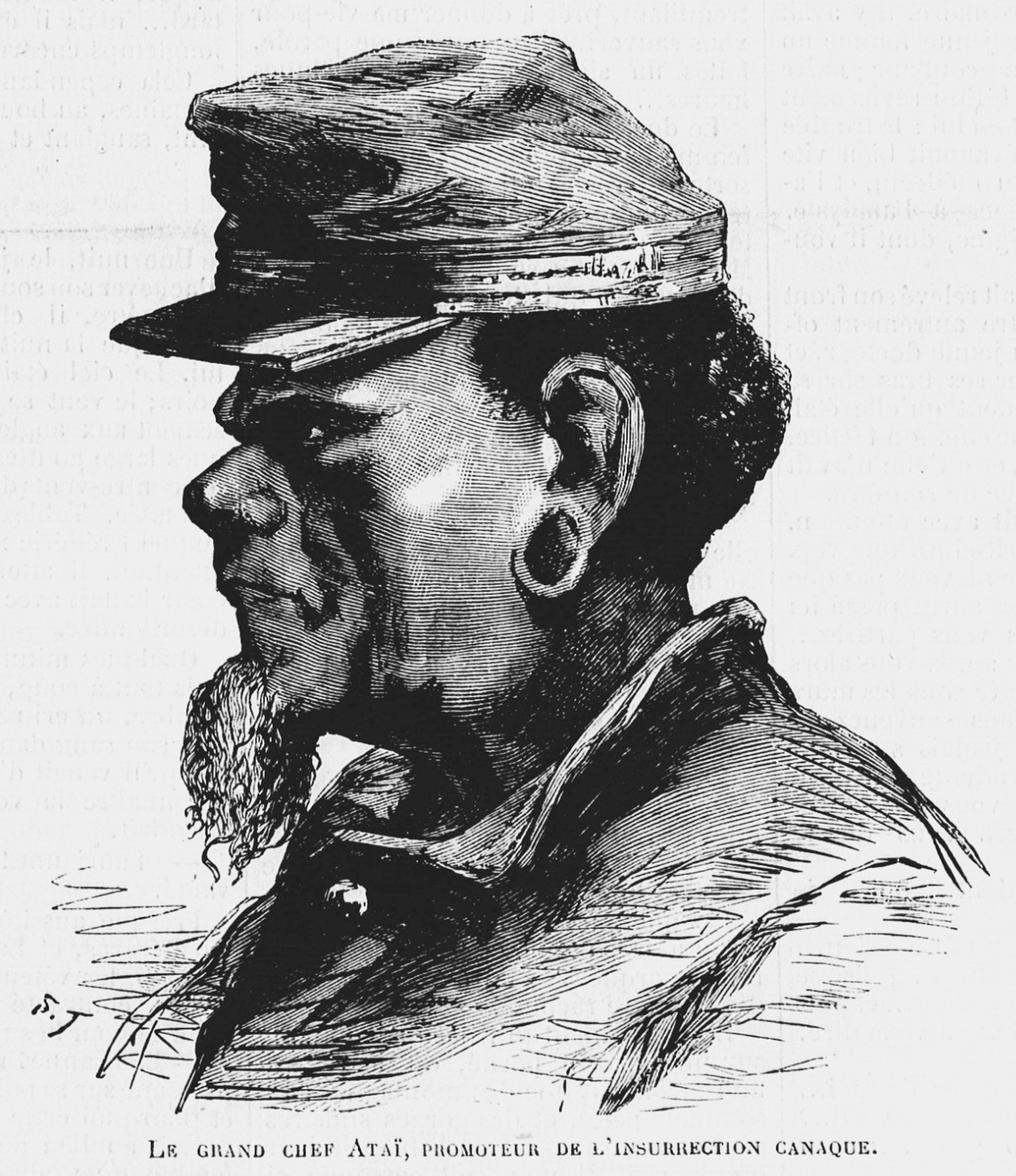

Du courage du grand chef Ataï à l’humanisme de Louise Michel, en passant par la prestance des reines Pomare IV et Hortense, ces voix du passé transportent au cœur d’un récit à la fois fort et vibrant. Véritables acteurs de leur territoire, ils ont marqué l’histoire par leur ténacité et continuent aujourd’hui de résonner comme des symboles inspirants.

Historien, chercheur et professeur, Fabrice d’Almeida explore l’épopée de ces grandes figures du Pacifique. Dix personnalités hors du commun se révèlent à travers leur vie, leurs engagements et l’impact durable qu’elles ont laissé sur leur époque.

Les grandes figures du Pacifique : une collection de dix épisodes inédits, à découvrir sur La1ere.fr.

Quatre questions à Fabrice d’Almeida

En quoi ces dix personnages historiques sont-ils marquants pour comprendre le Pacifique ?

Fabrice d'Almeida : Ces personnages ont marqué l’histoire du Pacifique par leurs actions et leurs engagements, qui continuent d’influencer la vie quotidienne des différents territoires. L’identité même de ces peuples ne serait pas la même sans leur intervention. On y trouve des combattants (Ataï), des révolutionnaires (Louise Michel), des souverains animés par leur foi (la reine Amélia) ou encore des découvreurs (Jules Garnier)… Chacun d’eux a révélé une facette singulière de ces « diamants du Pacifique ».

Quel regard les historiens contemporains portent-ils sur ces figures du Pacifique ?

F. d’A. : Ces figures, parfois éclipsées par le temps, demeurent au cœur de mémoires locales souvent plus vivantes que les récits officiels. Pour leur redonner toute leur place, il a souvent fallu revenir aux sources, aux écrits et témoignages des contemporains des événements, afin de restituer la profondeur et la vérité de leur parcours.

Comment sont-elles perçues localement ?

F. d’A. : Aujourd’hui, dans leurs territoires, certains de ces personnages sont célébrés, d’autres encore controversés. L’exemple d’Ataï, en Nouvelle-Calédonie, montre combien les blessures du passé restent sensibles. Cette histoire, loin d’être figée, doit continuer à être partagée pour favoriser une meilleure compréhension entre toutes les communautés et identités du Pacifique.

Quelle place occupe, aujourd’hui, la mémoire du Pacifique dans l’Hexagone ?

F. d’A. : C’est là un point essentiel. Cette mémoire reste marginale, alors même que le Pacifique représente un espace où se joue une partie de l’avenir de l’humanité. Ces territoires, marqués par le métissage et le brassage des populations, disposent d’un atout unique pour participer aux grandes mutations commerciales et stratégiques en cours.

L’un des objectifs de cette série est de montrer la contribution de toute la France à cette histoire, tout en rappelant que les cultures locales sont au fondement des échanges internationaux. En somme, il s’agit de dépasser les clichés pour mettre en lumière la beauté, la richesse et la force politique de ces peuples au destin singulier.

Propos recueillis par la direction de la communication du pôle Outre-mer

Résumés des épisodes

Le grand chef Ataï - Le guerrier

Le grand chef Ataï - Le guerrier

Ataï, grand chef kanak de Nouvelle-Calédonie, devient un héros en 1878 en menant une révolte contre l’occupation française. Motivé par la confiscation des terres, le mépris des coutumes et l’oppression coloniale, il organise une guérilla contre les colons. La guerre est inégale : les Kanak, armés rudimentairement, affrontent une armée française puissante. La répression est brutale, et Ataï est finalement tué, trahi par des Kanak. Sa tête est emmenée à Paris. Cent trente-cinq ans plus tard, en 2014, ses restes sont restitués à ses descendants. En 2024, son mausolée est profané, rappelant la persistance des blessures du passé. Au-delà du rebelle, Ataï croyait en une cohabitation juste entre Kanak et colons.

Louise Michel - En Nouvelle-Calédonie

Louise Michel - En Nouvelle-Calédonie

Louise Michel, célèbre communarde déportée en Nouvelle-Calédonie en 1873, refuse les privilèges et vit parmi les forçats, tout en préservant son esprit libre. Elle se lie d’amitié avec les Kanak, partage leurs luttes et leur culture, et perçoit dans le soulèvement du chef Ataï un écho à la Commune de Paris. En 1879, elle fonde à Nouméa une école ouverte aux enfants kanak et déportés, prônant une éducation égalitaire et humaniste. Libérée en 1880, elle retourne en France, mais reste profondément attachée à la Nouvelle-Calédonie, où elle ne reviendra jamais.

Jules Garnier - Géologue et aventurier

Jules Garnier - Géologue et aventurier

Jules Garnier, ingénieur des mines né à Saint-Étienne, débarque à Nouméa en 1863, fasciné par la géologie et désireux d’explorer les terres encore méconnues de la Nouvelle-Calédonie. Lors de ses recherches, il découvre une roche verte riche en nickel, la garniérite. Investi dans ses travaux, il s’engage également auprès des Kanak, parfois témoin des violences de la colonisation, parfois acteur malgré sa passion pour la géologie. En 1865, il retourne en France. Ses découvertes provoquent une révolution industrielle. Le nickel calédonien, durable et solide, fait entrer la Nouvelle-Calédonie dans l’ère minière.

La reine Hortense - Une reine en république

La reine Hortense - Une reine en république

En Nouvelle-Calédonie, la reine Hortense, née Kanidjio et fille du chef Vendégou, devient souveraine de l’île des Pins après un mariage précoce. Éduquée et baptisée par les sœurs maristes, elle devient une femme éclairée et pieuse, capable de défendre son peuple. En 1872, elle s’oppose avec succès à la transformation de son île en bagne pour les communards, protégeant ainsi les Kuniés. Jusqu’à la fin de sa vie, elle se consacre à la protection et à l’éducation des enfants exploités avant de s’éteindre discrètement en 1900.

Pouvanaa a Oopa – Au nom du peuple

Pouvanaa a Oopa – Au nom du peuple

L’histoire de Pouvanaa a Oopa commence à Tahiti dans la nuit du 10 au 11 octobre 1958, lorsque les forces de l’ordre perquisitionnent sa maison et découvrent quelques armes. Malgré sa protestation d’innocence, il est placé en détention. Patriote tahitien né en 1895, il a combattu en 1918, puis en 1940. Après ces guerres, il se rapproche des communistes et est élu député en 1958. En désaccord avec le général de Gaulle sur le projet d’installer des essais nucléaires dans la région, Pouvanaa devient un obstacle pour l’État français. Arrêté, il disparaît, et ses partisans clament sa libération...

Pomare IV – Une reine résistante

Pomare IV – Une reine résistante

La reine Pomare IV, née Aimata, monte sur le trône presque par accident à la mort de son frère. Elle devient ainsi la première femme à régner aussi longtemps sur l’île de Tahiti. Au départ, son règne ne convainc pas tous ses contemporains. Les missionnaires la jugent frivole en raison de ses danses et de ses fêtes. Derrière cette apparente légèreté, elle se révèle une véritable stratège, capable de défendre son peuple. Très vite, un duel s’installe entre Tahiti et la France, qui cherche à imposer son protectorat. Pomare écrit même à la reine d’Angleterre pour alerter sur l’oppression française, mais l’Angleterre reste prudente. Elle résiste et mène une guerre de deux ans contre les troupes françaises, affirmant sa souveraineté et sa détermination.

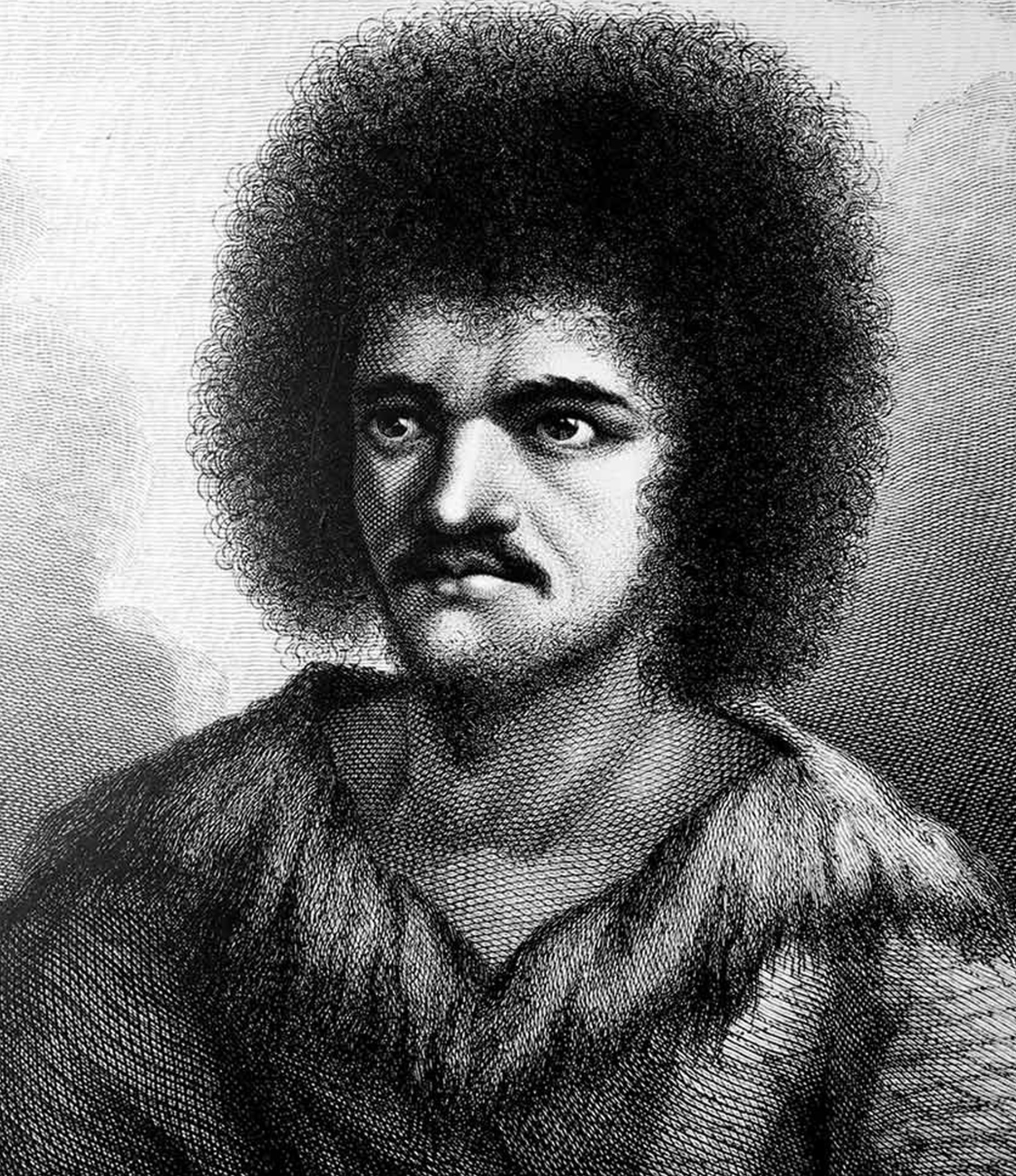

Aoutourou – Le premier Polynésien en Europe

Aoutourou – Le premier Polynésien en Europe

1768, l’expédition de Bougainville accoste à Tahiti. Aoutourou, passionné par les marins venus d’Europe, fait le choix de quitter son île pour découvrir le monde. Il embarque pour l’expédition de Bougainville et navigue pendant un an, avec des escales de l'Indonésie à l’île Maurice. Il finit par découvrir la France. Arrivé à Saint-Malo, il est le premier Tahitien parvenu en Europe. La nouvelle voyage jusqu’à Paris. Tout le monde souhaite voir l’« indigène ». Vu comme un « sauvage », les Français découvrent un homme réservé, peu habile avec la langue. De là les clichés raciaux qui déferlent à son encontre. Au bout d’un an, Aoutourou souhaite rentrer et retrouver les siens. Bougainville l’écoute et dépense une fortune pour organiser son retour.

La reine Amélia Tokagahahau - La prévoyante

La reine Amélia Tokagahahau - La prévoyante

En 1869, la reine Amélia Tokagahahau monte sur le trône après avoir vaincu une tentative de coup d’État. Elle s’impose comme une souveraine forte et pieuse, et se fait connaître, notamment, grâce à un texte fondateur, le « Code Bataillon ». Ce code exige la messe obligatoire, détaille les interdits moraux, l’organisation des chefferies... Afin de protéger ses terres, la reine Amélia demande le protectorat de la France en 1886. La république assure la défense extérieure. La reine, elle, préserve son autorité au sein de l’île. Sous son règne, paix et prospérité s’installent. Certes, le catholicisme imprègne la vie quotidienne, mais les traditions sont respectées et l’unité de l’île est renforcée.

Le roi Tomasi II Kulimoetoke - Le plus long règne

- Le plus long règne

Tomasi II est le souverain qui a connu l’un des plus longs règnes de l’histoire de Wallis-et-Futuna. Il a traversé la décolonisation, consacré son règne à la préservation des traditions, tout en introduisant son peuple à la modernité. C’est en 1959 que Tomasi Kulimoetoke devient Lavelua, roi de Wallis, suite à la démission de la précédente souveraine. Reconnaissant envers la République française, il fait le choix décisif d’y rester deux ans plus tard. Avec le vote unanime du peuple, l'archipel de Wallis-et-Futuna devient un territoire d’Outre-mer. En conséquence, il perd son pouvoir absolu sur le territoire et incarne l’identité wallisienne.

Pierre Chanel – Le martyr du Pacifique

Pierre Chanel – Le martyr du Pacifique

Pierre Chanel, symbole et saint, est célébré chaque 28 avril à Wallis-et-Futuna. Enfant pauvre de l’Ain, il est remarqué par un prêtre et formé chez les pères maristes. Très tôt, il rêve d’évangéliser et, en 1837, il rejoint Futuna. Il apprend la langue, soigne les malades et gagne la confiance de tous. Peu à peu, sa présence inquiète certains chefs qui le voient comme une menace. Le 28 avril 1841, Pierre Chanel est attaqué par des guerriers et s’éteint, laissant derrière lui un héritage de foi et de dévouement célébré encore aujourd’hui.

10 x 13 min

Une série écrite et racontée par

Fabrice d’Almeida

Sur une idée de

Nouvelle-Calédonie La 1ère

Production

Mérapi Productions

Direction des médias

du pôle Outre-mer

Emmanuel Tourpe

Directeur du portail numérique

du pôle Outre-mer

Fabrice Hochard

2025